PageSpeed Insightsとは?使い方やSEO効果について解説

PageSpeed Insightsは、Googleが無償で提供しているWEBページのパフォーマンスを評価し、改善のための指針を提供するツールです。ユーザーがWEBページにアクセスする際に、そのページがどれくらい速く表示されるか、またはどれくらいの時間がかかるかを評価します。

今回は、PageSpeed Insightsがどういうツールなのか、概要や使い方、SEO効果を解説。PageSpeed Insightsの指針の重要性や、サイトの改善方法などもご紹介します。

PageSpeed Insightsの具体的な見方や、指針からどのように自身のWEBを改善していけばよいかの参考にしてください。

目次

PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)とは?

冒頭でもお伝えしましたが、PageSpeed Insightsとは、Googleが無料で提供するWEBページのパフォーマンス分析ツールです。このツールでは、その名の通り特定のWEBページの読み込み速度と、ユーザーエクスペリエンスに関する情報を調べることができます。

PageSpeed Insightsは、モバイルデバイスとデスクトップデバイスの両方のパフォーマンスを評価しスコアを提示してくれます。

スコアは、0から100の範囲で示され、高いスコアが最適なパフォーマンスを示すのが特徴です。

また、ページの読み込み時間を改善するための具体的なアドバイスを提供してくれるのもメリットのひとつ。具体的には、画像の最適化、キャッシュの有効化、JavaScriptやCSSの圧縮など、さまざまな改善策を示してくれます。

WEBページのパフォーマンスは、ユーザーエクスペリエンスや検索エンジンのランキングにも影響を与えるため、PageSpeed Insightsはウェブ開発者やサイト運用者にとって重要なツールなのです。

PageSpeed Insightsの使い方と目的

すでにお伝えしましたが、PageSpeed Insightsの目的は、特定のWEBページの読み込み速度とパフォーマンスを評価し、サイト運用者に改善方法などのアドバイスをおこなうことで、WEBページを最適化することにあります。

PageSpeed Insightsが提示した、WEBページの読み込み速度の改善に向けた具体的なアドバイスや改善提案を実行することで、WEBサイトのユーザーエクスペリエンスを向上させることが可能となるのです。

また、モバイルデバイスとデスクトップデバイスの両方でWEBページのパフォーマンスを評価してくれるので、特定のデバイスに合わせた最適化をおこなうことができます。

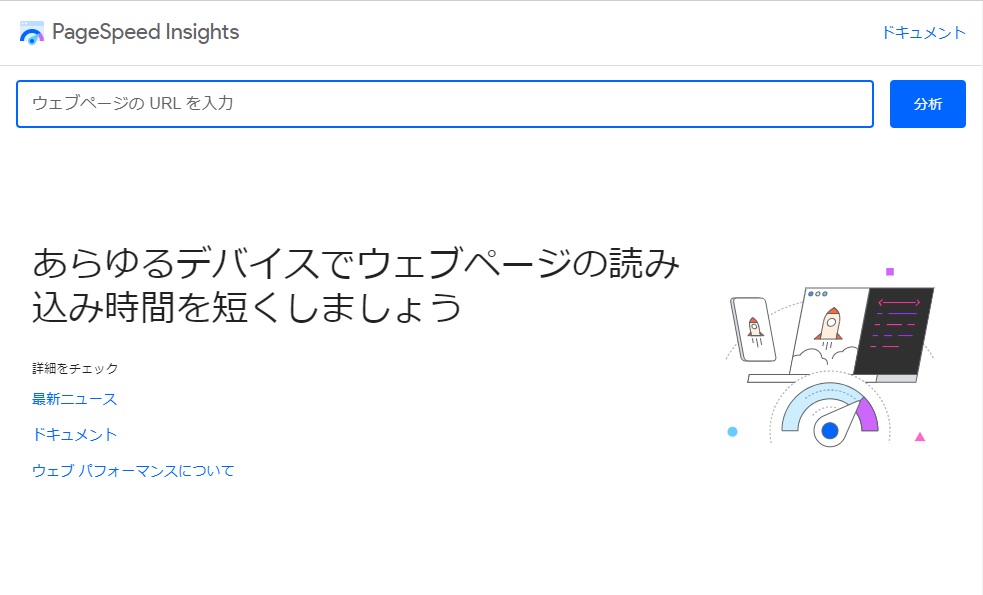

PageSpeed Insightsを使用する際は、以下のような手順でおこないます。

まず、PageSpeed Insights(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)のページにアクセスします。

「ウェブページのURLを入力」と記載してある部分に、分析したいWEBページのURLを入力します。

「分析」をクリックすると、WEBページに関する詳細な分析結果が表示され、パフォーマンスの改善を促す具体的な提案やアドバイスが表示されます。

PageSpeed Insightsの重要性とは?SEO効果と合わせて解説

PageSpeed Insightsの重要性は、WEBページの読み込み速度とパフォーマンスを最適化することによる多くの利点にあります。

この項目では、PageSpeed Insightsの重要性とSEO効果について詳しく説明します。

PageSpeed Insightsの重要性

PageSpeed Insightsの重要性を語るうえで、欠かせないのがユーザーエクスペリエンスの向上です。

ユーザーは高速なWEBページを求めており、遅い読み込み時間や遅延があるWEBページにストレスを感じるため、離脱率の増加や顧客ロイヤルティの低下につながる可能性があります。

高速な読み込み時間は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、ユーザーの注入を増やし、サイトに滞在させることができれば、検索エンジンから価値の高いWEBサイトと評価してもらえるでしょう。

また、WEBページの表示時間が短縮できれば、ユーザーは迅速にコンテンツにアクセスできるため、コンバージョン率向上の効果も期待できるのです。

さらに以下は、Googleが公表している、ページの表示スピードとユーザーの直帰率のデータとなります。

- 表示速度:1~3秒の遅延、直帰率:32%増加

- 表示速度:1~3秒の遅延、直帰率:90%増加

- 表示速度:1~6秒の遅延、直帰率:106%増加

- 表示速度:1~10秒の遅延、直帰率:123%増加

くわえて、ページを表示するのに3秒以上を要するモバイルページでは、なんと53%ものユーザーがサイトから離脱しているという結果となっているのです。

データ引用元:Find Out How You Stack Up to New Industry Benchmarks for Mobile Page Speed

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-ca/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/

このデータからもわかるように、ページの表示速度は、ユーザーのサイトからの離脱に大きく関わっています。

WEBサイトの表示速度を改善することは、非常に大切なプラクティスといえるのです。

PageSpeed InsightsがSEO効果に及ぼす影響

Googleは検索順位を決定する要因のひとつとして、WEBページのパフォーマンスを重視しており、高速な読み込み時間を持つWEBページは検索結果のランキングにおいて優位になる傾向があります。

つまり、PageSpeed Insightsでの改善により、検索エンジン最適化(SEO)の観点からWEBページの表示順位の向上が期待できるのです。

また、Googleは、「Core WEB Vitals」と呼ばれるパフォーマンス指標を重視しており、これらの指標に基づいてWEBページの評価を行っています。

PageSpeed Insightsは、これらの指標を分析し、改善のための指針を提供します。つまり、WEBページがこれらの指標に準拠していることは、SEOの観点においても重要となるのです。

総括すると、PageSpeed Insightsの重要性は、ユーザーエクスペリエンスの向上、検索エンジンランキングの向上、モバイルフレンドリー性の向上に関連しています。

WEBページの読み込み速度とパフォーマンスを最適化することは、ユーザーにとって優れたエクスペリエンスを提供し、SEOにおいても有益な効果をもたらすところにあるのです。

PageSpeed Insightsの評価項目

PageSpeed Insightsは、WEBページのパフォーマンスを評価するために複数の評価項目を設けています。

評価項目として表示される項目は、主に以下となります。

- Largest Contentful Paint (LCP)

- First Input Delay (FID)

- Cumulative Layout Shift (CLS)

- First Contentful Paint (FCP)

- Interaction to Next Paint (INP)

- Time to First Byte (TTFB)

それぞれの項目について、詳細をお伝えしますので参考にしてください。

Largest Contentful Paint (LCP)

Largest Contentful Paint(LCP)は、ページの読み込み中に表示される最も大きなコンテンツ要素(メインコンテンツ)が画面に表示されるまでの時間を評価する指標です。

LCPは、ユーザーが最も重要なコンテンツを視覚的に認識するために必要な時間を測定します。

LCPの目的は、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、WEBページの読み込み速度を評価すること。

通常、LCPの対象となるコンテンツ要素は、テキスト、画像、ビデオなど、ページ上でメインとなるコンテンツです。

ユーザーが最初に目にするコンテンツが迅速に表示されることは、ウェブページのパフォーマンスとパーセプションに重要な役割を果たします。

LCPの向上は、ユーザーがコンテンツに早くアクセスできるようにし、ウェブページの満足度とエンゲージメントを高める上で重要な指標です。

LCPの測定値は秒単位で表され、LCPが速い(短い時間)ほど、ユーザーはコンテンツを早く閲覧できるため、ページの読み込みがスムーズに感じられます。

一般的な目標は、LCPを2.5秒未満に保つことです。ただし、GoogleはLCPが2.5秒以上の場合、改善の余地があるとして指摘する場合があります。

逆に、LCPが2.5~4.0秒となると要改善、4.0秒以上かかるとなると不十分という評価となり、改善が求められます。

LCPの改善方法としては、画像の最適化やレンダリングの最適化、ネットワークの最適化が挙げられます。

改善例:

- 画像の最適化(圧縮やWEBP形式への変換)。

- サーバー応答時間(TTFB)の短縮。

- サードパーティスクリプトの削減。

First Input Delay (FID)

First Input Delay(FID)は、ユーザーがページの読み込みが完了してから実際にインタラクション(クリック、タップ、キーボード入力など)に対してブラウザが応答するまでの時間を評価する指標。つまり、FIDはユーザーがページ上で行動しようとしたときの反応性を測定するための指標です。

FIDの目的は、ユーザーがWEBページ上で操作しようとしたときに、ブラウザがどれだけ速く反応するかを評価すること。

たとえば、ユーザーがページ上のボタンをクリックしても、入力フィールドに文字を入力しても、ブラウザが応答しない場合、そのWEBサイトはユーザーエクスペリエンスが悪いサイトといえます。

FIDは、ユーザーがページ上でのインタラクションをスムーズに行えるかどうかを測定する重要な指標となるのです。

FIDの改善は、ユーザーエクスペリエンスの向上に直結しており、ユーザーがインタラクションをスムーズにおこなえるようにすることで、ユーザーの満足度が向上し、コンバージョン率の向上の効果も期待できます。

FIDはミリ秒単位で表され、値が小さいほど、ユーザーはより早くブラウザの応答を実感できます。

一般的な目標は、FIDを100ミリ秒以下に短縮することです。Googleは、FIDが100ミリ秒以上の場合、改善の余地があるとして指摘することがあります。

また、100~300ミリ秒以下の場合は要改善、300ミリ秒以上だと不十分という評価となります。

FIDの改善には、JavaScriptの最適化や、レンダリングの最適化にくわえ、ネットワークの最適化などが挙げられます。

改善例:

- JavaScriptを非同期化(async属性を追加)。

- 不要なスクリプトを削除。

- 長時間実行されるタスクを分割。

Cumulative Layout Shift (CLS)

Cumulative Layout Shift(CLS)は、WEBページの読み込み中に発生する予測不可能なレイアウトの変更の合計を評価する指標です。

これはどういうことかというと、ユーザーがWEBページを閲覧した際、画像の表示が遅れたり、レイアウトが突然変わったり、誤ってクリックしてしまいそうな広告が表示されてしまったりなど、「意図しない(予期しない)ズレ・挙動」を数値化したものなのです。

ページの読み込み中に意図しない移動やシフトが起きることで、ユーザーが誤操作をしたり、コンテンツに対する誤ったクリックやタップを行うリスクが増えてしまうため、CLSはユーザーエクスペリエンスにおいて重要な要素とされています。

ユーザーが意図しないシフトや移動に遭遇することが少ないほど、ページの使用性が向上し、ユーザーの満足度が高まるため、CLSの改善はユーザーエクスペリエンスの向上に直結しているといえるのです。

CLSの評価は、画面内の要素の変動量とその変動の重要性を組み合わせておこなわれます。具体的には、CLSスコアが0から1の範囲で表され、0に近いほどレイアウトの変更が少ないことを示し、1に近いほど変更(ズレ)が大きいことを意味します。

CLSスコアが0.1~0.25の場合は要改善、0.25以上の場合は不十分という評価となります。

CLSの改善は、画像や広告などの幅と高さを明確に指定し、コンテンツの読み込み中の移動を最小限に抑えたり、テキストが適切に読み込まれるように位置の変更を最小限に抑えたり、広告の読み込み時のレイアウト変更を制御し、読み込み後に意図せずにページがシフトすることなどです。

改善例:

- 画像や広告のサイズを明示的に指定する。

- フォントの読み込みに遅延が生じないよう調整。

- 動的コンテンツのレイアウト変更を抑制。

First Contentful Paint (FCP)

First Contentful Paint (FCP)は、WEBページの読み込み中に最初のコンテンツが表示されるまでの時間を評価する指標です。

FCPは、ユーザーがWEBページのコンテンツを最初に見るまでの待ち時間を測定します。

FCPの目的は、ユーザーに対して最初の視覚的なフィードバックを提供することです。

WEBページが読み込まれ、最初のコンテンツが表示されるまでの時間が短いほど、ユーザーはページの読み込み進捗を認識しやすくなり、待ち時間を減らすことができます。

ユーザーが最初のコンテンツを早く表示できるほど、コンテンツへのアクセスが迅速になり、ユーザーの満足度が向上が期待できるのです。

FCPは主に、以下のようなコンテンツ要素の表示を測定します。

- テキストブロック

- 画像

- ビデオ

- キャンバス(Canvas)要素

- SVG(Scalable Vector Graphics)要素

FCPの測定値は秒単位で表され、FCPが速い(短い時間)ほど、ユーザーはコンテンツを早く閲覧できるため、ページの読み込みがスムーズに感じられます。

FCPの改善方法としては、サーバーレスポンスの最適化や画像の最適化、レンダリングの最適化にくわえ、ブラウザキャッシュを使用して再読み込みを最小限に抑えるなどが挙げられます。

改善例:

- CSSの最小化と圧縮。

- 必要最低限のリソースのみを先に読み込む。

- JavaScriptの実行を遅延。

Interaction to Next Paint (INP)

Interaction to Next Paint(INP)は、ユーザーがWEBページ上でのインタラクション(クリック、タップ、キーボード入力など)を行った後、次の描画(Paint)までの時間を評価する指標です。

INPでは、ユーザーの操作に対するブラウザの応答性を測定します。

INPの目的は、ユーザーがインタラクションを行った後に、ブラウザがどれだけ速く再描画(Paint)を行うかを評価することです。

ユーザーがボタンをクリックしてから、実際に視覚的なフィードバックや変化が表示されるまでの待ち時間が短いほど、ユーザーエクスペリエンスは向上します。

INPの測定値はミリ秒単位で表され、ユーザーの操作と次の描画の間の時間を示します。INPが短い(小さい時間)ほど、ユーザーはインタラクションに対するブラウザの応答が早く感じられます。

具体的には、0~100ミリ秒が良いとされ、100~300ミリ秒が要改善、300ミリ秒以上だと不十分となります。

INPの改善方法としては、インタラクションに関連するタスクや処理を優先的に実行するようにし、ブラウザの応答性を向上させたり、JavaScriptやレンダリングを最適化させたり、ネットワークの最適化をおこなうなどが挙げられます。

改善例:

- インタラクションに必要なスクリプトの優先処理。

- スクリプトの非同期処理。

- レンダリングの最適化。

Time to First Byte (TTFB)

Time to First Byte (TTFB)は、WEBページの読み込み中に最初のバイト(データ)がブラウザに到着するまでの時間を評価する指標です。

TTFBは、クライアントがリクエストを送信してからサーバーが最初のレスポンスを返すまでの待ち時間を測定します。

TTFBの目的は、サーバーの応答時間を評価することです。

WEBページの読み込み中に最初のバイトが遅延して到着すると、ユーザーはコンテンツの表示を待たなければなりません。TTFBが短いほど、ユーザーはより早くコンテンツの読み込みが始まることを実感し、ページの応答性が向上します。

ユーザーにコンテンツの読み込みが迅速であると感じてもらうことは、ユーザーエクスペリエンスの向上に直結しているため、TTFBは重要な指標と考えてよいでしょう。

TTFBの測定値はミリ秒単位で表され、TTFBが短い(小さい時間)ほど、サーバーからの応答が迅速であることを示します。

具体的な数値として、100ミリ秒未満であれば良いとされ、200ミリ秒未満が推奨数値、600ミリ秒以上となると不十分となり改善が必要となります。

改善例:

- サーバーの性能向上(VPSや専用サーバーの利用)。

- キャッシュを活用したレスポンスの効率化。

- コンテンツ配信ネットワーク(CDN)の導入。

PageSpeed Insightsによるサイトの改善方法は?

前項目では、PageSpeed Insightsの指標について解説しました。

それでは、実際にPageSpeed Insightsの結果画面に表示される改善方法について、具体的にどのような対応が必要なのかをお伝えします。

画像を最適化する

画像はWEBページのパフォーマンスを大きく左右する要素のひとつです。

最適化されていない画像は、サイトの読み込み速度を低下させ、ユーザー体験の質を損ねる可能性があります。ここでは、PageSpeed Insightsのスコア向上に直結する画像最適化の具体的な方法を解説します。

- 画像を圧縮する

画像圧縮は、ファイルサイズを削減する最も基本的な方法です。JPEGやPNG形式の画像を対象に、専用ツールを使用して容量を小さくします。オンラインツール(例:TinyPNG、Squoosh)は、画質を保ちながらファイルサイズを大幅に減らすことが可能です。また、WEBP形式に変換すると、従来のフォーマットよりも軽量化でき、最新のブラウザに対応しています。 - 画像サイズを調整する

ページ上で実際に使用されるサイズに合わせて画像をリサイズします。例えば、300px幅で表示される画像に2000px幅のファイルを使用するとデータが無駄になります。Photoshopや無料ツールを使用して必要な解像度に最適化してください。 - 遅延読み込み(Lazy Load)を導入する

Lazy Loadは、画像が画面内に表示されるタイミングで初めて読み込む仕組みです。これにより、初期表示の負荷を軽減し、読み込み速度を向上させます。HTMLのloading=”lazy”属性を活用するか、WordPressプラグインを使用して簡単に実装できます。 - 最適な画像フォーマットを選択する

画像の種類に応じて適切なフォーマットを選びましょう。写真にはJPEG、透明性が必要な画像にはPNG、全体的な軽量化を目指す場合はWEBP形式が適しています。WEBP形式は高い圧縮率と高品質を兼ね備えており、最新のブラウザでサポートされています。 - キャッシュを活用する

画像のキャッシュ設定を行うことで、再訪問時のデータ転送を削減できます。サーバー設定やCDN(コンテンツ配信ネットワーク)を使用してキャッシュを有効化し、リピーターの読み込み速度を改善しましょう。

これらの方法を実施することで、画像がWEBページのパフォーマンスを妨げる要因を排除できます。特に画像を多用するサイトでは、これらの手法の効果が顕著に表れるため、優先的に取り組むことをおすすめします。

CSSやHTMLやJavaScriptを最適化する

CSS、HTML、JavaScriptは、WEBページの動作やデザインを支える重要な要素です。しかし、最適化されていない場合、これらがパフォーマンスを低下させ、PageSpeed Insightsのスコアに悪影響を与えることがあります。以下の方法を活用し、これらの要素を効率的に最適化しましょう。

- CSS・JavaScriptの圧縮(Minify)を行う

CSSやJavaScriptのコードを圧縮することで、ファイルサイズを削減し、読み込み速度を向上させることができます。Minifyでは、コード内の不要な空白や改行、コメントなどを削除します。オンラインツール(例:CSS Minifier、JavaScript Minifier)を利用すれば、簡単に圧縮が可能です。 - ファイルの結合を実施する

複数のCSSやJavaScriptファイルを1つにまとめることで、HTTPリクエストの回数を減らし、サーバー負荷を軽減します。結合後のファイルは圧縮ツールで再度最適化することで、さらなるパフォーマンス向上が期待できます。 - Critical CSSを導入する

Critical CSSを使用することで、初期表示に必要なCSSをインライン化し、ページのレンダリングを高速化します。残りのスタイルシートは遅延ロードを設定し、ユーザーに素早くコンテンツを表示できるようにしましょう。 - JavaScriptの非同期読み込みを設定する

JavaScriptファイルにdeferまたはasync属性を付与することで、スクリプトの読み込み順序を最適化できます。deferはHTMLの解析後にスクリプトを実行し、asyncはスクリプトを非同期で読み込むため、ページの表示速度が向上します。 - 未使用のコードを削除する

使用されていないCSSやJavaScriptを削除することで、読み込み時間を短縮できます。Chrome DevToolsなどのツールを使用して、未使用部分を特定し、安全に削除を進めてください。 - ブラウザキャッシュを設定する

CSSやJavaScriptファイルにキャッシュ制御を設定することで、再訪問時のリソース読み込みを最小化できます。キャッシュされたファイルは、次回以降のアクセス時に高速表示が可能となり、ユーザー体験が向上します。

これらの手法を実施することで、CSS、HTML、JavaScriptのパフォーマンスが向上し、PageSpeed Insightsのスコアが改善されます。また、これらの最適化はCore Web Vitals(LCPやFIDなど)の指標向上にも寄与します。

使用していないJavaScriptを削除する

JavaScriptはWEBページのインタラクションや動作を支える重要な要素ですが、不要なコードが含まれていると読み込み速度が低下し、PageSpeed Insightsのスコアに悪影響を及ぼします。以下の方法を用いて、未使用のJavaScriptを整理・削除する手順を解説します。

- 未使用のJavaScriptを特定する

Chrome DevToolsやLighthouseを使用して、ページで実際に使用されていないJavaScriptコードを特定します。これらのツールは、未使用スクリプトの一覧を提供するため、効率的に整理が可能です。WordPressなどのCMSでは、テーマやプラグインが不要なスクリプトを生成している場合があるため、特に注意が必要です。 - 不要なプラグインを見直す

プラグインが多すぎると、関連するスクリプトも過剰に読み込まれることがあります。使用していないプラグインを無効化または削除することで、不要なJavaScriptの読み込みを減らすことができます。必須のプラグインだけを選定し、機能を絞り込むことが重要です。 - JavaScriptの最適化を実施する

使用するJavaScriptはMinify(圧縮)を行い、コード内の不要な空白やコメントを削除します。これにより、ファイルサイズを縮小し、読み込み速度を向上させることが可能です。また、スクリプトにdeferまたはasync属性を付与し、非同期で読み込むよう設定すると、レンダリングの妨げを防ぐことができます。 - 削除する前にテスト環境で検証する

JavaScriptの削除が他の機能に影響を与えないかを確認するため、テスト環境を活用して慎重に検証を行います。削除後にエラーが発生した場合、迅速に元の状態へ戻せるよう、作業前には必ずバックアップを取っておくことをおすすめします。 - CDNを利用して配信を最適化する

JavaScriptファイルをCDN(コンテンツ配信ネットワーク)を通じて配信することで、ユーザーに最も近いサーバーから高速にファイルを取得できます。これにより、全体の読み込み速度をさらに向上させることができます。 - キャッシュを活用する

ブラウザキャッシュを利用して、再訪問時にJavaScriptを再度ダウンロードする手間を省きます。これにより、リピーターの読み込み速度を改善し、ユーザー体験を向上させることが可能です。

これらの方法を段階的に実施することで、不要なJavaScriptを排除し、サイト全体のパフォーマンスを向上させることができます。特に未使用のスクリプト削除は、FID(First Input Delay)などの指標を改善する効果が大きく、PageSpeed Insightsのスコア向上にも寄与します。

サーバーの応答時間を短縮する

サーバーの応答時間(TTFB:Time to First Byte)は、ユーザーが最初のコンテンツを表示するまでの時間に直接影響を与える重要な要素です。TTFBが短いほど、ページの読み込み速度が向上し、PageSpeed Insightsのスコア向上にも寄与します。以下の手法を用いて、サーバーの応答時間を短縮する具体的な方法を解説します。

- サーバーの性能を向上させる

サーバーのハードウェアリソースを確認し、不足している場合はアップグレードを検討します。特に、メモリやCPUの強化が効果的です。共有サーバーを利用している場合は、VPS(仮想専用サーバー)や専用サーバーへの移行を検討することで、他ユーザーの影響を受けにくくなり、安定した応答時間を確保できます。 - コンテンツ配信ネットワーク(CDN)の導入

CDNを利用すると、ユーザーの地理的な位置に最も近いサーバーからコンテンツを配信するため、応答時間が短縮されます。これにより、特にグローバルなユーザーが多いサイトでは大幅なパフォーマンス改善が期待できます。CloudflareやAWS CloudFrontなどが一般的な選択肢です。 - キャッシュの最適化

サーバーサイドでキャッシュを設定することで、動的コンテンツの生成時間を短縮できます。キャッシュされたコンテンツは再生成を必要とせず、応答速度が向上します。また、ブラウザキャッシュを有効にすることで、再訪問時のデータ転送量を削減できます。 - HTTP/2やHTTPSを導入する

HTTP/2は、複数のリクエストを同時に処理できるため、データ転送の効率が向上します。また、HTTPSはセキュリティを強化するだけでなく、ブラウザがデータ転送を優先的に処理するため、応答時間の改善に寄与します。 - サーバーの不要なプロセスを削除する

サーバーで動作している不要なプロセスやアプリケーションを停止することで、リソースを効率的に活用できます。特に、未使用のプラグインやモジュールを削除し、サーバーの負荷を軽減することが重要です。 - データベースの最適化

データベースクエリを最適化することで、データ取得時間を短縮できます。インデックスの追加や不要なデータの削除を行い、クエリのパフォーマンスを向上させましょう。また、定期的なデータベースのメンテナンスを実施することも重要です。 - 圧縮を有効化する

サーバー側でGzipやBrotliといった圧縮技術を有効にすると、データ転送量を削減できます。これにより、ユーザーがコンテンツを受信する時間が短縮され、全体の応答速度が向上します。

これらの方法を実施することで、サーバーの応答時間が短縮され、ユーザー体験が向上します。また、TTFBの改善は、検索エンジンのランキング要因にも影響を与えるため、SEO対策としても有効です。特に、訪問者数が多いサイトやグローバル展開しているサイトでは、その効果が顕著に表れるでしょう。応答時間の改善を通じて、パフォーマンス向上を目指しましょう。

PageSpeed Insightsについてのよくある質問

Q1.PageSpeed Insightsのスコアが日によって変動するのはなぜ?

PageSpeed Insightsには「ラボデータ」と「フィールドデータ」があり、ユーザーのネットワーク環境や時間帯などによって数値が変わるためです。安定したテスト結果を得るには、同じ環境で複数回計測し、平均を見極めるのがおすすめです。

Q2.スコア80以上を目指したいが、最優先で手を付けるべきポイントは?

まずは画像の圧縮・最適化とサーバー応答時間(TTFB)の改善がおすすめ。大きい画像ファイルを軽量化するだけでも大幅なスコアアップにつながるケースが多いです。

Q3.LighthouseとPageSpeed Insightsの違いは何ですか?

Lighthouseは主に開発者向けツールで、Chrome DevToolsなどから使うことが多いです。PageSpeed InsightsはオンラインでURLを入力するだけで診断可能。内部の計測エンジンは共通部分も多いですが、両方を使い比べるとより詳細に改善点を見つけやすいです。

Q4.モバイルとデスクトップのスコアが大きく異なるのは正常?

モバイルとデスクトップとでスコアが異なることは、一般的によくあることです。

モバイルは回線速度やCPU性能が低いことも多く、同じサイトでもスコアが落ちやすい傾向があります。スマホ利用が多い場合、モバイル重視で最適化するとユーザー満足度が高まります。

まとめ

PageSpeed Insightsは、ユーザーがWEBページにアクセスした際に、どれくらい速く表示されるか、またはどれくらいの時間がかかるかを評価するGoogleのツールです。

PageSpeed Insightsを活用すれば、サイトの表示速度やパフォーマンスの評価や、改善方法がわかります。

ただ、WEBサイトの具体的な改善には、専門的な技術や知見が必要。自分で対応できない、改善方法がわからないという方は、専門家に相談するのもひとつの手です。

SEOコンサルティング「コンセント」では、PageSpeed Insightsの結果に基づいた、WEBサイトの改善やSEO対策にご対応しております。

サイト運用やSEO対策、マーケティングについてお困りごとは、「コンセント」へお気軽にご相談ください。